人身には先天の元気というものがあるが、これは腎間の動気のことである。

腎間の動気は人身がまだ生まれる前、五臓六腑が具わるより先に受けているものなので、先天の元気というのである。

《易》にも先天と後天という言葉がある。伏羲の易を先天といい、文王の易を後天という。先天の易は河図より出たものである。河図は五行が初めて生じた事情を明らかにしたものである。

五行は、天一水を生じ・地二火を生じ・天三木を生じ・地四金を生じ・天五土を生じ・地六水を成し・天七火を成し・地八木を成し・天九金を成し・地十土を成すというようにして次第に生じてくるのである。

この中で最初に生ずるのは水であり、この水が生ずるときは天地四方がまだ全く具わっていないときなので、これを先天というのである。

《霊枢・経脉》に、人は先ず初めに精から生じる、とある。

そもそも人が生まれるということは、父の一滴の水気が母の胎内に入り、この水気が根元と成って徐々に五臓六腑や五体全身が生じ堅まるのである。この水気がまさに腎間の動気であり先天の元気なのである。

これは人身に限ったことではなく、鳥獣魚虫など全てその生じる初めは水なのである。

よくよく考えるべきである。

この腎間の動気は、腹部にあっては臍下の気海丹田の部位である。

このことを越人は《難経》で、腎間の動気は臍下にあって十二経の根本、人の命綱である、と語っているのである。

また《内経・刺禁論》には、七節の傍らに小心があるとある。この七節の傍らとは背骨の下の方から上へ数えた七節目の傍らのことであり、大椎からこれを数えると十四椎の傍らにあたる。ここが腎間の動気が集いその気を発するところである。

しかし世の中の書物には、腎間の動気を踊り動くものとして論じているため、いざ臍下にそれを診ようとしても明らかには診難い人が往々にしているのである。そのような場合はどのようにして腎間の動気を知ればよいのであろうか。

私は思うのだが、踊り動くものとしてのみ腎間の動気を把えるということ自体が誤っているのではないだろうか。

生生子の《赤水玄珠》に、腎間の動気について論じて、動は生であり元陽の動である、とある。これから考えると、動くということと陽とは一体であり、腎間の動気は人を生かしている陽気であって、この陽気は腎中にあるということになる。かかるがゆえに、人の身体における陽の根本は腎中の陽気であると言えるのである。

生生子が出るまで、この腎間の動気がいかなるものであるかということは、古人もよく判っていなかった。ゆえに腎間の動気を候うということは詳らかに知ってはいても口伝となっており、明確には伝え難かったのである。

腎間の動気を候うには、大体医師の手で臍下を診、先ず医師の気を鎮めて候っている手と心とを一体にして考えていくと理解することができる。

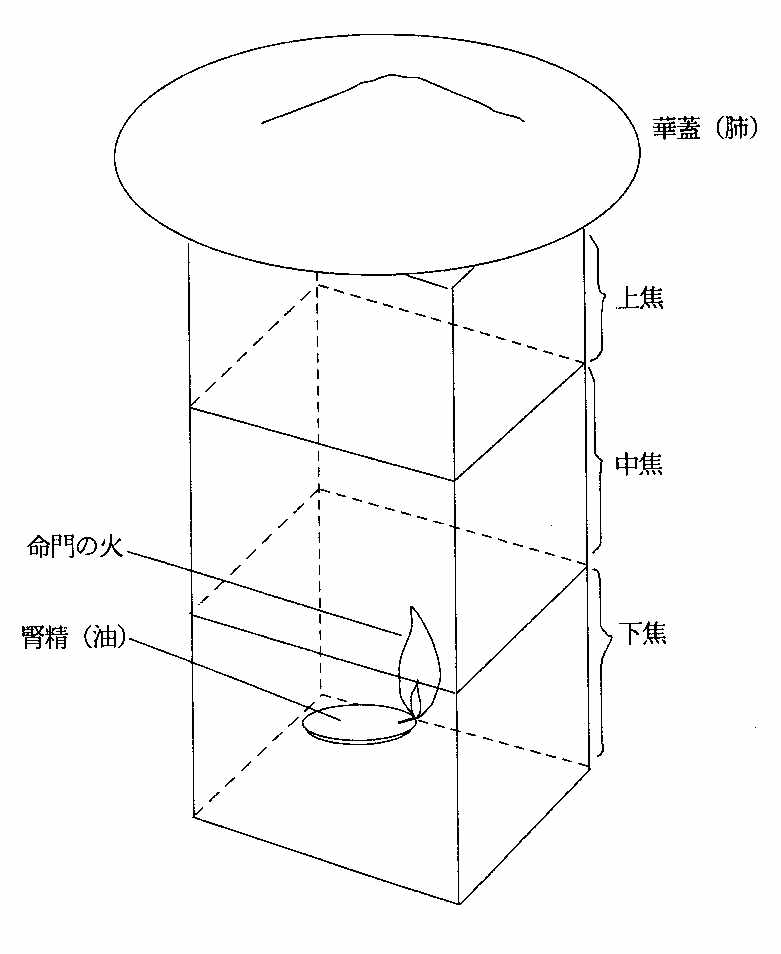

そもそも腎間の動気は腎中の陽気であり、人を生かしている根本となるものである。この腎中の陽気を燈篭の中の灯火に例えることができる。

この灯火が盛んなときは座敷は明るく、油が少なくなると灯火が自然に暗くなり座敷も隅から暗くなり、油がなくなって灯火が消えると座敷は完全に暗くなる。

病人もこのようなものである。腎の陽気が充分にあるときは全身に艶があって手足も暖かく、陽気が減ってくると全身の艶が少なくなり腹も空虚になり、死証となると手足から先ず冷えてくるのである。

この、油が少なくなると灯火が自然に暗くなり座敷も隅から暗くなるということと、腎の陽気が不足してくると手足から先ず冷えてくるということとは同じ意味である。

《難経・一難》に、寸口の脉を取って生死を知り、寸口の脉絶するときは死ぬ、とある。

なぜかというと、寸口の脉の流れる部位は手の太陰肺経の流れる場所であり、五臓六腑全ての気が集まるところだからである。

しかし六脉はあるにもかかわらず死ぬ場合もある。

これはなぜかと考えるに、食べることによって水穀の気によってしばらくは保たれるため六脉はあるけれども、根本である腎間の動気がすでになくなっているため死ぬのであろう。

これは、草木などの根を切って水に挿した後、花瓶の中で花が開くようなもので、水気を受けるためしばらくは保つけれども、最後には根がないために枯れるのである。

人もまた同じことで、食物の穀気によってしばらくは保ち六脉はあるけれども、結局は腎間の動気という根がないために死ぬのである。

陽気が尽きるということは草木に根がないようなものなのである。

《難経・八難》に、寸口の脉が平であっても腎間の動気がなくなっているときは死ぬ、とある。

この言を逆から見れば、たとえ寸口の脉が絶えていても腎間の動気がまだあるうちは治療することができると考えられる。先ほどのたとえから考えるなら、油はまだあるのに灯火が不意に消えてしまうこともあるということである。

このような場合は、灯火が消えてもよそから火を持ってきてこれに灯せば、再び本のように盛に灯火が輝くようになる。ゆえに、寸口の脉が絶えても腎間の動気がまだあるうちは死ぬわけではない。

しかし、灯火の油がすでになくなっている場合は、いくらよそから火を持ってきても灯すことはできない。人もまたこのとおりであって、腎の臓の陽気がなくなってしまえばもう治療することはできず、死んでいくのである。

思うに、腎間の動気を腎の臓の陽気と言うということは、陰中に陽があるということである。

《周易》に、坎の卦がありこれを坎中連と言い、上下の卦は陰で離れており、中は陽で連なっている。これは陰中に陽があるということである。

腎の臓は性は水であって陰であり、腎間の動気を腎の臓の陽気としてることは、この坎の卦と同じであり、この理は博く明らかである。

《難経》に、腎間の動気は臍下にあり人の性命・十二経の根本である、とあるのは、天一水を生ずるという道理である。

これら腎間の動気は、医道の口伝である。

|

杉山流三部書 | 次ページ |