第 二十五 難

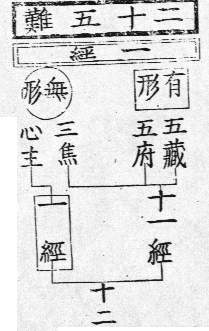

二十五難に曰く。十二経があって、五臓六腑は十一しかありません。残る一経はどのような経なのでしょうか。

-

経脉は枝葉であり臓腑は根本です。根があれば必ず枝があり、枝があれば必ず根があるものです。今、経脉という枝はあるのにその根となるものがありません。根がない枝とはどのようなものなのでしょうか。

然なり。この一経は、手の少陰と心主との別脉です。

-

心と心主とは一つです。臓象を心と名づけ、神用〔訳注:微細霊妙な生命機能〕を心主と名づけ、その経脉を手の少陰と名づけています。この、手の少陰は、一つの経脉を別に出しています。これを手の厥陰と名づけます。手の少陰は心に属し厥陰は属する所がありませんので、心主がこれを主っています。心主は十二経の主です、もし空位があるときは、全て心主に属するのです。五臓六腑は十一なのでそのそれぞれが十一経を主ります。ですから分かれて出た一経が心主に属することによって、十二の数に合することになります。

問いて曰く。心主と腎間の動気とは異なるものなのでしょうか。

答えて曰く。主宰者として上に位置するものを心主と名づけ、根本として下を守るものを動気と名づけます。この腎間の動気を臓腑・経脉の本と考えると広くなり、心主を三焦と表裏するものと考えると狭くなります。けれども心主は尊く、腎間の動気の主となりますので広大なのです。心主はもともと腎間の動気から生じたものです。たとえば帝はもっとも尊いものとして広大な土地の主となっていますけれども、その尊い存在がその土地から出ているようなものです。これが心主と腎間の動気との区別です。

心主と三焦とは表裏をなし、ともに名前はありますが形はありません。

-

心主は五臓の主であり、三焦は六腑の長です。心主の別脉と三焦の経脉とは互いに表裏関係にあります。心主は裏を主り、三焦は表を主ります。三焦は気化を総括し、その気は腎間に根ざして腎間の動気の機能として運動します。心主は神機〔訳注:微細霊妙な生命機能:神用と同じような意味〕を代行し、神は腎間に舎って、心に出て知覚します。神も気も、ともに名前はありますが形はありません。形がないため物に柔軟に応じて、その用〔訳注:機能〕は窮まることがありません。そもそも天地の間に用はあっても形がないものは春秋・風暑・干支・声律の類など数えきれないほどあります。形があるものはこのような無形のものがあるためにその機能を発揮していくことができるのです。ですから、臓腑経絡の作用も、実は心主・三焦が行なっているのです。

ですから経脉には十二あると言います。

-

手の少陰が分れて二経となりますので、十二の数に合うわけです。

問いて曰く。内経に、経脉は三焦を歴絡するとありますが、もし形がなければどうして絡うことができるのでしょうか。

答えて曰く。三才は器であり、この三才を貫いて存在しているものは気水です。泉脉〔訳注:泉や地下水の流れ〕・雲雨・あらゆる物の中にある津液は、全て気水以外のものではありません。よく考えてみますと、万物には無情のものと有情のものとがあります。そしてその無情のものもまた二種類に分けられます。草木の類は、その陽和の性質によって気水を舎らせることができます。金石の類は、その陰堅の性質のため気水を舎らせることができません。この二種類はともに静物なので、その体は冷えています。また有情のものにも二種類あります。虫や魚の類は、微物なので有情の中の陰に属します、その体は暖かくなく無情のものと同じです。人や獣の類は、火化によって気水が熱し、その身は常に暖かです。暖かいものは、太陽の熱をその体に受けて気水を紅に変えます、これを血と言います。気はもともと色がないものですので、血を自身の体とします。この気血を名づけて脉と言います。脉は、気血に定まった筋道があるために乱れることがなく、天度〔訳注:天の運行〕に従って全身を循り、臓腑筋骨上下左右あらゆる部分に行き渡ります。気の循る場所には脉も循ります。脉は形がありますので維絡するという言葉を使うだけのことで、有形の三焦を絡っているということを語っているわけではありません。ですから《内経》では、三焦を説明する場合に、霧〔訳注:生命力という精緻なエネルギーが全身に霧のように充満し散布されるイメージ:上焦の作用を示す〕

のような、漚(おう)〔訳注:あわ:鍋で食物をぐつぐつ煮る時に出る泡のイメージ:中焦の作用を示す〕

のような、瀆〔訳注:下水路:瀆は濁に通じ、水穀の糟粕が流れ出す下水路のイメージ:下焦の作用を示す〕のようなものであると語り、その全てを例えるのに気水〔訳注:なぜ気血とせずに気水としているのかというと、血は有情の動物に特有のものであり、いわゆる無情のものにおける水が陽気を得ることによって変化したものと考えているため〕

という言葉を使っているのです。この用法は、《難経》の用法と同じです。

人は、万物の霊であり、有情のものの精粋です。もっぱら太陽の火精を受け、その赤色は心において血に化し、その光輝は神において明らかとなります。本来三際〔訳注:「才」の誤りか〕の至陽は太陽であり、火です。ですから赫赫とものを照らしだすことができるのです。もし太陽も火もなければ、三才は暗黒になってしまいます。このようなわけで、人は陽の精であり、人と比較すると万物は全て陰となるのです。よく考えていくと、三際〔訳注:「才」の誤りか〕の中で尊いものは天であり、天の中で尊いものは太陽であり、人の中でももっとも尊い存在を神聖と名づけています。この神聖なる存在は、三才の全てを把握して不測の妙用〔訳注:推し測ることのできない尊い働き〕をなします。浮図〔訳注:仏教徒〕の師に、一乗の教〔訳注:法華経のことか〕を立てて、「この教えこそ諸経中の王とすべき最たるものである」と語り、その弟子たち全てに「日」の字を冠して名前を授けたものがあります。日は高い場所から照らすものであって、全ての陽の宗〔訳注:大本〕だからです。そしてその法は広く世の中に流布されました。このこともまた日〔訳注:太陽〕の尊さを讃えたものとなります。その弟子に富山〔訳注:富士山のこと〕に隠棲して、地の至高を得たと言って自ら喜んでいるものがいます〔訳注:日蓮のことか〕。これは泰山に登って天下は小さいとするのと同じことです。富山とは蓮花峯〔訳注:富士山の別名〕のことであり、全国でもっとも大きな塊の高岳です。そもそも山嶽地帯は地の突起であり、陰が堆積したものです。まさに陰が極まって陽が生じたものなので、その山頂にはときに煙が升ったり火が走ったりします。そのものが大きいか小さいかということには関係なく、崇高な場所にあるものは尊いのです、火炎が上行するという意のためです。卜家〔訳注:卜筮をする人々〕が火を官祿に配するのもまた同じ意味があります。